こんにちは。法律事務所Zの弁護士の坂下雄思です。

今回のテーマは「労務問題」についてのお話です。

「問題社員がいて周囲に悪影響を与えている。退職させたいが・・・」

「退職した従業員から残業代請求を受けているが、これは支払う必要があるのか?」

このようなお悩みを抱えている会社は多いのではないでしょうか。

一口に労務問題といっても多種多様であり、会社が直面している労務問題はそれぞれでしょう。なお、この記事では「労務問題」という言葉を使っていますが、「労使問題」、「労務トラブル」、「労使トラブル」といった言葉も同じ意味とお考え下さい。

この記事では、労務問題のいくつかの種類について整理をしたいと思います。なお、詳細な説明は、別の記事をご参照ください。

問題社員・ハラスメント対応

例えば、以下のような事例を考えてみましょう。

実は、5年前に事務経験者として採用したA社員がいるのですが、入社した当初から不注意によるミスを繰り返し、ここ1~2年くらいは、5分ほどの出社の遅刻を週に1~2回するようになってきました。

この点を上司から口頭で注意したところ、A社員は上司の指示に従うのに消極的になり、上司とのコミュニケーションがどんどん減っていきました。

一つ一つの事柄は業務への大きな障害や問題にはなっていません。しかし、コミュニケーションをうまく取れないこともあって、部署内でも会社内でも一緒に仕事をしたくない社員扱いになってしまっています。

このような従業員は、能力不足・勤怠不良の問題社員であると考えられます。

その他にも、非違行為(就業規則違反等)を行う社員や、ハラスメントを行う社員も、問題社員の一類型に挙げられます。

このような問題社員については、①改善を目指して指導・懲戒処分等を行う、②改善がなされなければ退職勧奨・解雇を行う、という手順を踏むことを検討することが多いと思います。 解雇を行うにあたっては、日本の法律上解雇は厳格に判断されることに加えて、従業員の生活に直接インパクトがあり抵抗・反発も非常に大きくなることが予想されますので、十分な事実関係の整理、証拠集めの上で、真に妥当な処分かということを考えながら、慎重な判断を行う必要があります。

弁護士であれば、専門的な知識・経験を基礎に、以下のような対応が可能です。

- 事実関係の把握、整理についてのアドバイス

- 証拠化に関するアドバイス

- 具体的事実関係を踏まえた対応方法・戦略についてのアドバイス

- 関連書類の作成

- 労働者との交渉の代理

- 紛争対応の代理

問題社員についての詳しい説明は、「問題社員対応」の記事をご覧ください。

また、ハラスメントについての詳しい説明は、「ハラスメント対応」の記事をご覧ください。

残業代請求対応

例えば、以下のような事例を考えてみましょう。

固定残業代を支払っていたのに、A社員に対して別に残業代を支払わなければならないのでしょうか。

会社を退職した従業員から残業代(未払賃金)の請求を受けるというのは、会社にとってよくあることかと思います。

残業代の請求については、①賃金体系の設計(就業規則や賃金規程の記載)、及び、②実際の運用を踏まえて、③個々人の請求に理由があるかを検討する必要があります。例えば、固定残業代制度を導入していても、労基法通りに算定した残業代が固定残業代を超過した場合は、超過した分を支払わなければならないとされていますので、固定残業代制度を導入したからといって追加の残業代を一切支払わなくてよいということにはならないのです。

そして、このような残業代請求は、一人からの請求であれば会社に与える影響はさほど大きくないかもしれませんが、退職者が一斉に残業代請求をしてくると、会社にとっても看過し難い状況になりかねません。

したがって、制度設計・運用についても万全の準備を行っておく必要があります。

弁護士であれば、専門的な知識・経験を基礎に、以下のような対応が可能です。

- 労働時間についての就業規則や賃金規程への記載方法のアドバイス

- 労働時間の把握、整理についてのアドバイス

- 証拠収集に関するアドバイス

- 具体的事実関係を踏まえた対応方法・戦略についてのアドバイス

- 労働者との交渉の代理

- 紛争対応の代理

残業代請求対応についての詳しい説明は、「残業代請求対応」の記事をご覧ください。

団体交渉・労働組合対応

例えば、以下のような事例を考えてみましょう。

すると、A社員は、B労働組合に加入し、B労働組合は当社に対して団体交渉を申し入れてきました。交渉事項は、A社員の契約更新についてのようです。

当社は、この団体交渉にどう対応するのが良いのでしょうか。

団体交渉を突然申し入れられたら、どのように対応してよいかわからない会社も多いのではないでしょうか。

団体交渉とは、労働組合がその要求を、使用者と合意の上で実現するために、使用者と対等な立場で交渉するものです。

使用者(会社)としては、自らが団体交渉を行う法的義務があるかを確認する必要がありますが、その際、①そもそも自らが団体交渉を受けなければならない相手方なのか(使用者性の問題)と、②労働組合の要求について団体交渉に応じなければならない事項なのか(義務的団交事項の問題)に分けて検討するのが有益です。

この判断を誤って団体交渉を拒絶すると、不当労働行為となってしまい、不利益な行為が法律上無効となる、労働委員会への申立を経て救済命令が発せられる、民事裁判が提起されるというリスクがあります。

したがって、団体交渉にどのように対応するかについては、慎重な判断が必要になります。

弁護士であれば、専門的な知識・経験を基礎に、以下のような対応が可能です。

- 団体交渉に応じる法的義務があるかの分析、アドバイス

- 団体交渉への同席

- 労働者や労働組合との交渉の代理

- 紛争対応の代理

団体交渉・労働組合対応についての詳しい説明は、「労働組合対応」の記事をご覧ください。

就業規則作成・チェック

例えば、以下のような事例を考えてみましょう。

従業員を雇い入れる際に、個別に雇用契約を締結していますが、就業規則は作成していません。

最近、問題社員が現れたため、当該社員を懲戒処分に付したいと考えているのですが、可能でしょうか。

就業規則は、会社の職場規律と労働条件を定めるものであり、基本的なルールを定めているとご理解ください。

就業規則を作成することで、一つの事業場に所属している労働者全員に適用されるので、画一的・統一的な労働条件を定めることができます。

また、10人以上の労働者を使用する事業場においては就業規則を作成する義務があり、これに違反すると罰金が科せられる可能性があります。

また、懲戒処分を行いたい場合には、就業規則で根拠となる規定を定めておく必要があります(個別の契約で定めることで足りるかについては見解が分かれるため、おすすめできません。)。

このように、就業規則については、(一定の場合に)作成義務があること、定めることにより効率的な労務管理ができるようになること、また、必要な人事権・懲戒権の行使に当たっての根拠となることから、作成しておくべきものといえます。

また、適時に見直しを行い、現実の労務環境と整合しているかなどをチェックする必要もあります。なお、就業規則の変更を行うには一定の要件があるので、その要件をクリアしているかの判断も必要になります。

弁護士であれば、専門的な知識・経験を基礎に、以下のような対応が可能です。

- 会社として就業規則に記載すべき内容が記載されているかの確認

- 会社における運用実態を踏まえた就業規則の変更

- 就業規則の変更の可否の検討

就業規則作成・チェックについての詳しい説明は、「就業規則作成・チェック」の記事をご覧ください。

労務問題を弁護士に依頼するメリット

上記のように、労務問題は非常に多岐にわたり、また、個別の問題に応じた細かな分析・対応が必要になります。労働法に関する知識をもとに検討する必要があり、また、相手となる従業員の生活に直結するので、シビアな問題にもなります。

同じ会社の従業員についての問題ですので、社内で対応しようとするとストレスが溜まってしまうこともあるでしょう。

そのような場合には、弁護士に相談することが考えられます。 弁護士は、事実確認のポイントを理解していますし、労働法・雇用契約や裁判例の調査・確認を行い、法的な分析を加えて、見通しや戦略についてのアドバイスをし、また、実際の対応・交渉を代理することもできます。

さらに、労務問題が解決したことを示す合意書・確認書を取り交わすことによって、後々の蒸し返しを防ぐことができますが、そのような合意書・確認書の作成も弁護士に依頼すればスムーズに進むと考えられます。

不幸にも裁判になってしまった場合でも、早期の段階から弁護士に対応の依頼をしておくことで、事実関係を整理した一貫した態度をとることができ、また、証拠のことを常に意識した対応をしてもらうことが期待できますので、裁判上不利な状況になるのを避けることができるはずです。

特に、対応・交渉中に主張がブレてしまい、裁判でその点を指摘されると、裁判官にもよくない印象を与えかねないため、一貫した態度をとることは非常に重要であると考えております。

法律事務所Zでは、企業様からのご相談に対応してきた経験を踏まえて、労務問題への事後的な対応はもちろん、労務問題の予防についてもアドバイスを行うことが可能です。

労務問題にお困りであれば、ぜひ一度、法律事務所Zにお問い合わせください。

お問い合わせ

| この記事の執筆者:坂下雄思 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所後、野村綜合法律事務所への移籍、UCLA LLM修了、ニューヨーク州司法試験合格を経て、法律事務所Zに参画。同時に、自身の地元である金沢オフィスの所長に就任。労働事件では企業側を担当。 |

関連ページ

クレーム対応とは?企業法務に精通した弁護士が解説

債権回収で注意すべき点とは?トラブル防止策や対応を弁護士が解説

労務問題について、企業法務に精通した弁護士が解説

不動産トラブルへの対応方法について、企業法務に精通した弁護士が解説

誹謗中傷・風評被害への対応方法について弁護士が解説

事業承継を行う際のポイントについて、企業法務に精通した弁護士が解説

広告を行うにあたっての留意点について、企業法務に精通した弁護士が解説

訴訟対応とは?企業の訴訟や裁判の手続きについて企業法務に精通した弁護士が解説

個人情報保護の必要性について、企業法務に精通した弁護士が解説

英文契約・国際取引とは?企業法務に精通した弁護士が解説

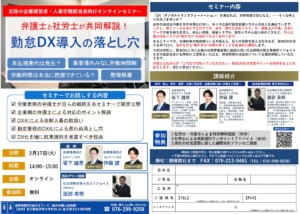

【2月17日開催】弁護士と社労士が共同解説『勤怠DX導入の落とし穴』

- 労務問題

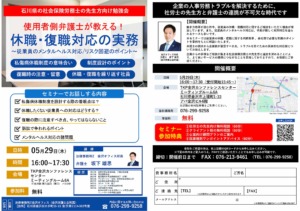

※開催済 社労士の先生向け勉強会~休職・復職対応の実務~

- 労務問題

- 就業規則作成・チェック

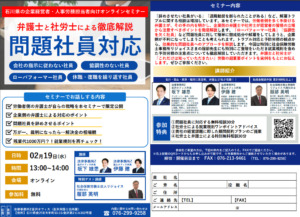

※開催済 弁護士と社労士による徹底解説『問題社員対応』セミナー

- 問題社員対応

- 労務問題

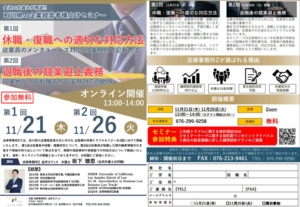

※開催済【経営者様向け】『休職・復職への適切な対応方法』『退職後の競業避止義務』セミナー開催のお知らせ

- 労務問題

「トラブルが起きる前に」~中小企業が最低限整えるべき法務チェックリスト~

- 契約書作成・チェック

- クレーム対応

- 債権回収

- 労務問題

能力不足の社員は解雇できる?問題社員の対応と解雇について弁護士が解説

- 問題社員対応

- 労務問題

無断で遅刻や欠勤を繰り返す社員は解雇できますか?~勤怠不良への対応と注意点を弁護士が解説~

- 問題社員対応

- 労務問題

指示に従わない社員は解雇できますか?~弁護士がモンスター社員の対応と注意点を解説~

- 問題社員対応

- 労務問題

不当解雇とは?要件と対策について、企業法務に精通した弁護士が解説!

- 問題社員対応

- 労務問題

協調性のない社員は解雇できますか?~弁護士がモンスター社員の対応と注意点を解説~

- 問題社員対応

- 労務問題

私傷病休職・復職対応について、企業法務に精通した弁護士が解説

- 労務問題

- 就業規則作成・チェック

退職後の競業避止義務について、企業法務に精通した弁護士が解説

- 労務問題

カスハラ(カスタマーハラスメント)対応とは?会社は何をすればよい?企業法務に精通した弁護士が解説

- クレーム対応

- 労務問題

- ハラスメント対応

ローパフォーマー社員とは?能力不足の問題社員の対応と解雇について弁護士が解説

- 問題社員対応

- 労務問題

解雇・退職勧奨について、企業法務に精通した弁護士が解説

- 問題社員対応

- 労務問題

【労務問題】【顧問契約】問題社員の解雇に関するアドバイスを実施

- 顧問弁護士契約

- 問題社員対応

- 労務問題