事業承継をお考えの経営者様へ

こんにちは。法律事務所Zの弁護士の坂下雄思です。

今回のテーマは「事業承継に向けた準備」についてのお話です。

「自分も高齢になってきたし、子供に事業を引き継いでもらいたい」

「株式を親族内で持ち合っているが、自分がいなくなっても引き続き会社はうまく回るだろうか」

「いっそ社外の人に譲渡したいと思うが、準備は必要なのか?」

このようなお悩みをお持ちの経営者の方は多いのではないでしょうか。

あまり考えたくないことですが、経営者の亡き後、その死をきっかけに会社や親族が混乱状態になるということはよくあることです。

このような混乱状態を避けるために事前に対策ができることも多くあります。

以下では、事前の対応方法について弁護士が解説します。

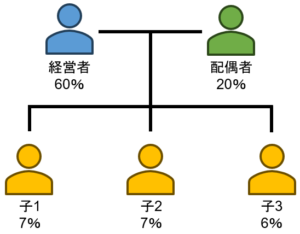

例えば、会社の株式を家族内で以下のとおり持ち合っている例を考えてみましょう。

相続対策について

原則

まず、株式の相続についての原則を確認しましょう。

原則として、株式の所有者が死亡した場合、所有する株式は被相続人の相続財産となります。特に対策を講じていなければ、相続人の所有となり、相続人が複数存在すれば、その共有に属することになります。

そして、会社法では、株式が2以上の者の共有に属するときは、共有者は、原則として、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができないとされています(会社法106条本文)。

例えば、上記の例では、以下の表のとおりになります。

|

|

確定的な

株式保有割合

|

相続された株式

(60%)の持分

|

相続された株式

(60%)の単独での権利行使の可否

|

|

配偶者

|

20%

|

2分の1

|

否

|

|

子1

|

7%

|

6分の1

|

否

|

|

子2

|

7%

|

6分の1

|

否

|

|

子3

|

6%

|

6分の1

|

否

|

このように、相続された株式は、どの相続人も単独で権利行使ができない状態になってしまいます。

また、例えば、経営者としては子1に会社を継がせたいと思っていたとします。その場合でも配偶者と子2とが結託すれば、権利行使者を配偶者や子2にすることができ、議決権の過半数のコントロールができることになってしまいます。これは、経営者の生前の意思と異なる結果をもたらしかねないため、経営者にとっては望ましいこととは言えないと考えられます。

さらに、例えば、配偶者と子らの仲が悪かったとします。そうすると、子らを合わせても持分は半分であり過半数にならないので、子らの中から権利行使者を選ぶことができない状態になり、議決権行使のできない株式が多数存在してしまうことになります。なお、配偶者と子らの株式保有数はいずれも20%ずつなので、どちらも過半数を取れないという状況に陥り、会社として意思決定ができず機能不全の状態になることすらあり得ます。

また、仮に遺産分割協議がなされるとして、株式が分散して所在することになれば、さらにその配偶者や子らに分散していく可能性もあり、収拾がつかなくなってしまう可能性もあります(ですので、そもそも配偶者や子に株式を持たせることが良いのかということも考えなければならないことです。)。

対策方法

このような状況を避けるための対策として、大きく分けて2つの方法があります。遺言と信託です。

遺言について

まず、遺言を作成して誰にどれだけの財産を承継させるかを決めておけば、株式が想定外に分散したり、共有状態のまま権利行使ができなくなったりという状況を避けることができます。

しかし、注意すべき点がいくつかあります。代表的なものは次のとおりです。

一つは、遺留分です。遺留分は兄弟姉妹以外の相続人について認められており、遺留分を侵害される場合には、侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができるとされています。非上場株式は価額の算定が難しいですが、仮に一人だけに株式を相続させて遺留分侵害額請求権を行使されると、相応の金額を支払わなければならない可能性があり、資金繰りに窮してしまうことも考えられます。

次に、相続税です。相続税は、相続又は遺贈により財産を取得した者に対し、その取得した財産の価格をベースに課せられるものです。株式を相続した場合に、納税資金の確保ができず、相続税を支払えず困ってしまうということも考えられます。

信託について

次に、会社の株式を信託することにより、その受益権を与えたい者に与えつつ、信託の受託者を会社をコントロールしてほしい者にするということが考えられます。

信託では、その対象とする財産を受託者に対して信託譲渡し(そのため、受託者が所有者となり)、その財産を保有していた者に対して受益権を付与することになります。こうすることにより、所有権を受託者に、受益権(経済的利益)を受益者に分けて帰属させることができるのです。万一経営者様に不幸があった場合でも、基本的にこの関係は維持することができます。

この方法は、より長期的な家族ビジネスの発展を目指す場合に有効と考えられています。

なお、基本的には受益権を渡す際に受益者において贈与や遺贈とみなされて課税されることになると考えられますので、税務面からのチェックは必須です。

第三者への譲渡について

様々な事情から、家族・親族内で事業を承継することができない場合や、そうするのが良くないという場合もあると思います。

そのような場合には、第三者に対して会社や事業を売却するということが考えられます。

こちらの記事でも解説しておりますので、併せてご参照ください。

以下では、第三者に会社を売却する際に必要となることが多い、株式の集約(買い集め)について主な注意点を解説します。

株式を集約する必要性

第三者に対して株式を譲渡しようとする場合、通常は発行されている全て(100%)の株式の譲渡出なければ応じてくれないことがほとんどです。

少数株主が存在すると、取扱いに困ってしまうからです。

そのため、第三者に対して株式を譲渡する前準備として、株式を1か所に集約することが通常必要になります。

なお、各株主が第三者に対して個別に譲渡して結果として第三者がすべての株式を取得するという方法もありますが、ここでは詳細は省略します。

株式を集約する方法

株式を集約するには、基本的には各株主から譲渡を受けることになります。集約先は、基本的には経営者になることが多いでしょう。

なお、スクイーズアウトという株主を締め出す方法によっても全ての株式を集約することは可能ですので、具体的な集約方法は個別の事案に応じて弁護士と協議する必要があります。

株式を集約する際の注意点

株式を集約する方法は基本的には個別の株主からの譲渡と説明しました。

譲渡の際には、各株主と譲渡価額を個別に合意する必要がありますが、その際に、基本的には同じ金額の対価を設定すべきです。なぜなら、各株主間で不公平感が生まれてしまうからです。

しかし、中には同じ価格では応じてくれない株主がいるかもしれません。例えば、冒頭の例で、子3は他の兄弟姉妹と比べて割合が少ないが金額としては同じだけもらいたいといわれることが想定されます。その場合には、その株主だけとの間では高い価格にしなければならないということもあると思います。その場合に備えて、交渉においては「他の株主も同じ価格で譲渡します」というような説明はしないようにすべきです。

このような説明は虚偽になる可能性があり、説明義務違反に基づく損害賠償請求を受けたり、株式譲渡契約の錯誤・詐欺の取消しの主張を受けたりする可能性があるからです。このようなリスクを下げるためにも、みんなから同じ価格で譲渡を受けるというのが望ましいといえます。

なお、同じ株式なのに価格が違うということになると、一物二価として税務上の問題も発生し得ますので、この点でも十分な注意が必要になるでしょう。

また、集約後に集約しきれなかった分のスクイーズアウトを予定している場合、基本的にスクイーズアウトの際の価格は個別の集約と同じ価格にすることになります。しかし、裁判所での手続が必要になるケースもあり、その際に一部の株主から高い金額で譲渡を受けていたことが判明してしまうと、説明が難しくなってしまうことがあります。

このあたりは、どの方法をとるのかを含めて、事前に弁護士と入念に議論・整理を行わなければなりません。

将来のDDへの準備

第三者への譲渡となると、各種DD(デュー・ディリジェンス)が行われる可能性が高いです。

法務DDでは多岐にわたる調査がなされますが、特に重要と考えられるのは以下の点です。

- 株主は誰か。株券を発行しなければならない会社の場合、株券は発行しているか。

- どのような資産があるのか、どのような負債(借入)があるのか。

- どことどのような取引を行っていて、それぞれについて契約書はあるか。

- 労務関連の規程は整っているか。従業員との関係性はどうか。問題は生じていないか。

- 保有又は利用している知的財産権がある場合、権利関係はきちんとしているか。

- 訴訟や紛争がないか。

以上について、第三者への承継を具体的に検討して調査を開始すると、紙でしか保存されていない資料をPDFファイルにする手間や、そもそも資料が見当たらないということが往々にして起こり得ます。

事業承継に向けた準備としては、各種書類を整理して提供可能な状態にしておくことや、具体的な問題点を発見して事前に整備(治癒)しておくということも重要です。

これらを行っておくことによって、その後のプロセスがスムーズに進められることも期待できます。

当事務所では、この点についてのサポートも可能です。

弁護士に事業承継対策を依頼することのメリット

経営者様にとって、自らの亡き後、自らの思い描く将来の会社・家族の在り方というものをどのように実現していくかというのは非常に大きな問題です。

他方で、センシティブな問題でもあるので、なかなか相談がしにくいということもあると思います。

そのような場合には、事業承継に詳しい弁護士に相談するというのが良い方法です。

事業承継対策は、様々な手法が考えられ、そのメリット・デメリットも様々です。そのため、手法(スキーム)の選択から弁護士のような専門家が関与することが非常に重要です。

また、事業承継対策を行うに当たっては契約書などの法律の知識を踏まえた書類の作成が不可欠です。

そして、案件を進めるにあたっては、民法の相続に関する知識のみならず、会社法や信託、また、事業承継についての実務も十分に理解している法律専門家に依頼して、適切なアドバイスを受けながら進めることが望ましいといえます。

この点、弁護士は法律のスペシャリストですので、適切にスキームのアドバイスをし、必要な書類の作成・チェックをすることができます。

特に、法律事務所Zでは、事業承継やM&Aの案件を数多く取り扱ってきた実績のある弁護士が複数在籍しており、これまでの経験を踏まえて、迅速かつ適切な対応を行うことが可能です。

また、税理士などの専門家と連携しながら適切なアドバイスができる体制を構築することも可能です。

事業承継対策にお困りであれば、ぜひ一度、法律事務所Zにお問い合わせください。

| この記事の執筆者:坂下雄思 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所後、野村綜合法律事務所への移籍、UCLA LLM修了、ニューヨーク州司法試験合格を経て、法律事務所Zに参画。同時に、自身の地元である金沢オフィスの所長に就任。労働事件では企業側を担当。 |