お客様からのクレーム、迷惑行為にお困りの方へ

こんにちは。法律事務所Zの弁護士の坂下雄思です。

今回のテーマは「カスハラ対応」についてのお話です。

2024年10月4日、東京都の議会において全国で初めてとなる「東京都カスタマーハラスメント防止条例」(カスハラ防止条例)が制定されました。この条例は、2025年4月1日から施行されます。

これについて「東京都の条例だから全然関係ない」と考えている方もいらっしゃると思います。

しかし、カスハラは日本全国で社会問題に発展しつつありますので、他の地方公共団体でも同様の条例を制定しようという動きになる可能性があります。

そのため、カスハラは、今後無視できない問題になっていくと考えられます。

早い段階からカスハラについての対策を講じていくことで、会社にリスクが生じることを抑えることができます。

この記事では、カスハラについてのよくある相談を踏まえつつ、会社としてどのような対応をしていけばよいのかを解説します。

カスハラ(カスタマーハラスメント)とは?

そもそも、カスハラというのは何を指すのでしょうか。

カスハラ防止条例では、次のように定義されています(2条5号)。

「顧客等から就業者に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、就業環境を害するものをいう」

また、2022年2月に公表された厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」(以下「カスハラマニュアル」)では、以下のようなものがカスタマーハラスメントであると考えられるとされています。

「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」

このように、いずれにおいても「顧客等」が「就業者・労働者」に対して行う「著しい迷惑行為・社会通念上不相当なクレーム、要求」であって「就業環境を害するもの」という要素が挙げられています。

カスハラでよくある相談例

カスハラでよくあるご相談としては、例えば次のようなものがあります。

・特定の顧客からお問い合わせ窓口に頻繁に電話がかかってくるが、どう対応したらよいのかわからない。従業員にも負担がかかっており、何とかしたい。

・カスハラを受けたという従業員が退職し、会社に対して損害賠償請求をしてきた。そのような請求は認められるのか?会社としてはどうしていればよかったのか?

カスハラは、問題ある顧客との関係だけにとどまらず、会社の従業員との関係でも会社が責任を負いうる問題なのです。

カスハラの例

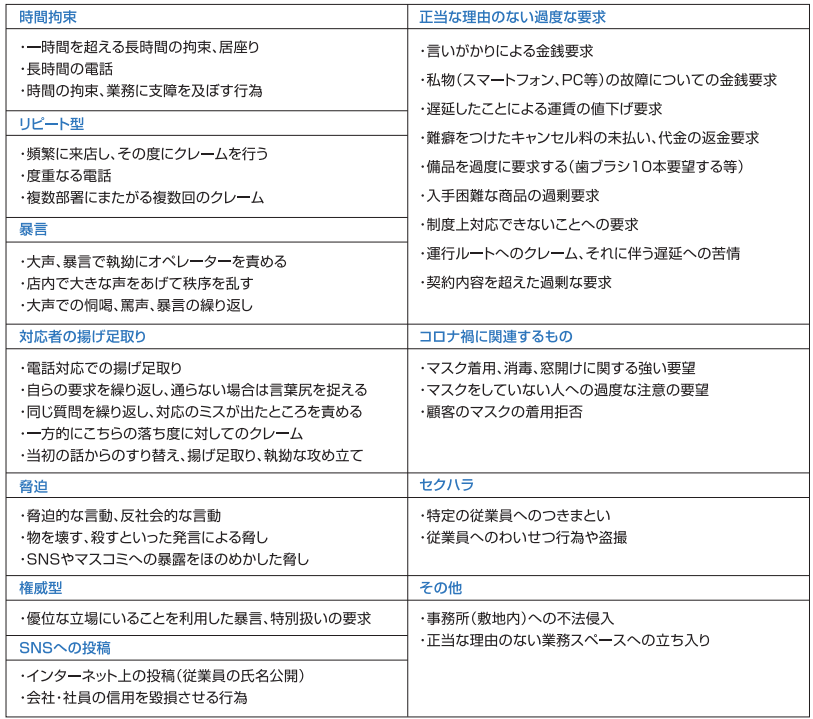

カスハラの例としては、例えば以下のような類型が挙げられます(カスハラマニュアル9頁より引用)。

例えば暴力行為は暴行罪や傷害罪にあたりますし、脅迫的な言動をして金品を要求すれば脅迫罪や程度が重ければ恐喝罪になります。

このように、犯罪行為にもなるカスハラについては毅然とした態度をとっていかなければなりません。

また、犯罪行為には至らないとしても、例えば頻繁に来店しその都度クレームを行われると、従業員の対応時間がとられてしまい会社にとって不利益ですし、従業員としてもその対応をしなければならないということで重い精神的ストレスを感じることになります。

カスハラとなる要件

カスハラ防止条例の定義に従えば、カスハラとなる要件は以下のとおりです。

- 顧客等から

- 就業者に対し、

- その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、

- 就業環境を害するもの

まず、「顧客等」とは、「顧客(就業者から商品又はサービスの提供を受ける者をいう。)又は就業者の業務に密接に関係する者」(カスハラ防止条例2条3号)と定義されており、例えば取引先も含まれます。

そのため、自社の従業員が取引先にカスハラをしないかという観点からのリスクチェックも必要になります。

次に、「就業者」とは、(東京都の条例のため)「都内で業務に従事する者(事業者の事業に関連し、都の区域外でその業務に従事する者を含む。)」(カスハラ防止条例2条2号)と定義されています。

「著しい迷惑行為」とは、「暴行、脅迫その他の違法な行為又は正当な理由がない過度な要求、暴言その他の不当な行為」(カスハラ防止条例2条4号)と定義されています。違法な行為にとどまらず、不当な行為まで含まれることになります。

最後に「就業環境を害するもの」であることがカスハラの要件になっていますので、就業者に一定の悪影響を及ぼすものがカスハラということになります。

カスハラ被害を放置するリスク

カスハラ防止条例では、カスハラが禁止されていますが(4条)、これに違反した場合の罰則規定は設けられていません。

また、カスハラ防止条例では、東京都、顧客等、就業者、事業者の責務が定められていますが(6条~9条)、これらについても違反した場合の罰則規定は設けられていません。

しかし、会社としては、事業者の責務が定められていますので、これを無視するわけにはいきません。例えば、カスハラ防止条例が定められているにもかかわらず、条例で求められる責務を一切果たしていない会社でカスハラ被害が発生し、従業員がメンタル不調に陥ってしまったような場合には、会社の安全配慮義務違反で損害賠償責任を問われることになるでしょう。

また、カスハラ防止条例が定められていない地域でも、昨今の社会情勢を踏まえると、カスハラ被害を放置すると、会社の安全配慮義務違反を問われて、損害賠償責任を負う可能性もあると考えます。

加えて、カスハラ被害を放置するような会社では、労働者の不満もたまり、人材流出が進んでしまうことも考えられます。

このように、カスハラ被害を防止することは、会社の責任を生むリスクや、人材流出のリスクにもつながる問題になりかねません。

カスハラ被害への企業の対応

上記のように、カスハラ被害を放置することは会社にとって大きなリスクになりえます。

そのため、以下のような対策を講じることが望ましいと考えます。

カスハラ対応マニュアルを策定する

会社としてカスハラに毅然とした対応をしていくということを示すためにも、マニュアルの策定は重要と考えられます。

従業員からカスハラの被害を吸い上げられるよう、担当部署や担当者を定める

カスハラの被害が生じた場合に、誰に相談したらよいかわからず困ってしまうということも往々にしてあり得ます。

担当部署や担当者を定めたら、マニュアルに記載しておくのが良いでしょう。

実際にカスハラが発生した場合には、当該マニュアルに沿って適切に対応する

カスハラの被害申告を受けた場合には、従業員を守るという観点からも、毅然とした対応を行う必要があります。

ただ、対外的にも一定のアクションをとる可能性があることから、内部の調査をしっかりと行いつつ、問題に対応していくことが必要だと考えます。

従業員がカスハラを行わないように、研修を行う

会社の従業員がカスハラの被害者になる場合のみならず、加害者になることもあり得ます。

そのため、会社として、他社に迷惑をかけることが内容、従業員に対して適切な研修を行うことも重要と考えられます。

カスハラ防止・対応を弁護士に依頼することのメリット(当事務所でのカスハラ防止・対応サポート)

カスハラ防止・対応を行うことの重要性はご理解いただけたでしょうか。

重要性は理解できたものの、実際にどうしてよいかわからないという会社・経営者の皆様も多いと思います。

当事務所では、マニュアル・規程の策定から実際のカスハラ対応まで、カスハラ防止・対応のサポートを行います。

カスハラ防止・対応は当事務所にご相談ください

法律事務所Zでは、企業様からのご相談に対応してきた経験を踏まえて、カスハラ防止・対応のアドバイス・サポートを行うことが可能です。

カスハラ防止・対応にお困りであれば、ぜひ一度、法律事務所Zにお問い合わせください。

| この記事の執筆者:坂下雄思 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所後、野村綜合法律事務所への移籍、UCLA LLM修了、ニューヨーク州司法試験合格を経て、法律事務所Zに参画。同時に、自身の地元である金沢オフィスの所長に就任。労働事件では企業側を担当。 |