目次

問題社員にお悩みの皆様へ

こんにちは。法律事務所Zの弁護士の坂下雄思です。

今回のテーマは「問題社員」についてのお話です。

「期待したパフォーマンスを発揮しない社員がいて周囲に悪影響を与えている。退職させたいが・・・」

「パワハラ・セクハラで有名な社員がいる。被害申告も多数あるが、どうしたらよいのか・・・」

このようなお悩みを抱えている会社は多いのではないでしょうか。

会社の規模の大小にかかわらず、問題社員がいると、社内の雰囲気は悪くなり、従業員の不満も溜まっていくと思います。そのため、問題社員に対してどのように向き合っていくかは会社にとっても非常に重要な問題です。

この記事では、問題社員のいくつかの類型について整理をし、対応方法のポイントをご説明します。

例えば、以下のような事例を考えてみましょう。

実は、5年前に経理経験者として採用したA社員がいるのですが、入社した当初から不注意によるミスを繰り返し、ここ1~2年くらいは、5分ほどの出社の遅刻を週に1~2回するようになってきました。

この点を上司から口頭で注意したところ、A社員は上司の指示に従わないようになっていき、上司とのコミュニケーションはどんどん減っていきました。

一つ一つの事柄は業務への大きな障害や問題にはなっていません。しかし、コミュニケーションをうまく取れないこともあって、部署内でも会社内でも一緒に仕事をしたくない社員扱いになってしまっています。

当社は、A社員の適正な配置を考えて、総務部に配転する命令を出したのですが、A社員はこれを拒絶しました。

A社員には、①能力不足、②勤務態度不良、③同僚・上司との不和、④非違行為(業務命令違反)という問題があると考えられます。以下、個別に説明します。

能力不足

A社員は、経理経験者として採用されたにもかかわらず、不注意によるミスを繰り返しています。このような従業員は、能力不足の問題社員であると考えられます。

このような問題社員については、債務不履行の問題になりうるほか、起こしたミスの大小によっては懲戒処分の問題にもなりえます。

解雇の有効性を検討するにあたっては、(1)使用者と当該労働者との労働契約上、その労働者に要求される職務の能力・勤務態度がどの程度のものか、(2)勤務成績、勤務態度の不良はどの程度か、(3)指導による改善の余地があるか、(4)他の労働者との取扱いに不均衡はないか等について総合的に検討することが必要になり、特に、能力や経験を評価されて特定のポスト・職種のために中途採用されたケースは、新卒採用者と比較すると解雇が認められやすい傾向があります。

▼ローパフォーマー社員とは?能力不足の問題社員の対応と解雇について弁護士が解説▼

勤務態度不良

A社員は、5分ほどの出社の遅刻を週に1~2回するようになっており、勤務態度不良・職務懈怠の問題社員であると考えられます。

決められた時間に出社していないので、A社員には債務不履行があると考えられますし、無断の遅刻は企業秩序を乱しているとして懲戒処分の問題にもなりえます。

もっとも、このような遅刻自体は単体としてみれば軽微なものですので、何らかの処分を行うという場合には、遅刻があった日を記録し、積み重ねておくことが重要になります。

▼指示に従わない社員は解雇できますか?~弁護士がモンスター社員の対応と注意点を解説~▼

同僚・上司との不和

A社員は、上司からの口頭の注意を受け、指示に従わないようになり、また、コミュニケーションを拒むようになっており、同僚・上司との不和がある問題社員であると考えられます。

労働者は他の労働者と強調して労務提供を行うのが当然の前提となっているので、不和を生じさせる労働者には債務不履行が発生しえます。さらに進んで、不和が企業秩序に影響を及ぼす程度になれば、懲戒処分の問題にもなりえます。

対応方針の決定に当たっては、業務の円滑な遂行に支障が生じるか、他の従業員の士気に悪影響を及ぼすかという観点からの検討が必要になります。

▼協調性のない社員は解雇できますか?~弁護士がモンスター社員の対応と注意点を解説~▼

非違行為

A社員は、会社の配転命令に従っておらず、配転命令違反の状態にあります(配転命令自体が有効であるという前提です。)。

配転命令違反は、非違行為の一種とも考えられ、懲戒処分の対象になります。

【配転命令の有効性について:配転命令を有効に行うには、①就業規則等の労働契約上の根拠があること、②職務内容(職種)・勤務地(勤務場所)の限定がある場合にはその範囲内であること、③業務上の必要性があること、④不当な動機・目的でないこと、⑤労働者に著しい不利益がないこと、⑥手続が妥当であること、といった要件を満たす必要があります。会社側の都合のみならず、労働者側の事情(上記⑤)も考慮した配転命令を行う必要があるので、注意が必要です。】

問題社員への対応方法

このような問題社員については、できれば解雇したいと考える会社も多いと思います。

しかし、(懲戒)解雇を行うにあたっては、日本の法律上、有効性が厳格に判断されるので注意が必要です。

どういうことかというと、労働契約法第16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」としており、①客観的に合理的な理由があり、②社会通念上相当であると認められなければ、解雇は有効にならないのです(さらに、懲戒解雇であれば、労働契約法第15条との関係でも注意が必要ですが、ここでは詳細は割愛します。)。

ポイント

前提として、解雇の事由は就業規則の絶対的記載事項になっているので、就業規則を作成する場合にはしっかりと記載しておくことが必要になります。

客観的に合理的な理由はいつ認められるの?

それでは、解雇について、①客観的に合理的な理由はいつ認められるのでしょうか。

労働者側の事情に基づく解雇理由としては、例えば労働者の能力不足、適格性欠如、勤務態度不良、業務命令違反、職務遂行上の不適切な行為、私傷病による労務提供不能等が挙げられます。

このような視点から就業規則に具体的に解雇事由を定めておき、実際に問題社員が発生した場合に、定めた解雇事由に該当するかを判断することになります。

社会通念上相当であるとは?

次に、解雇について、②社会通念上相当であるというのはどのような場合でしょうか。

社会通念上相当といえるかは、解雇事由の重大性、解雇に至る手続、解雇回避手段の存否、労働者側の事情等を総合考慮して判断されていると考えられ、個別の判断をするほかないですが、特に重要なのは、解雇以外に方法がないというところまで他の手段を考え、試してみることだといえるでしょう。

つまり、解雇というのは、従業員の生活の基盤を失うことにもなるという非常に強い処分であり、いわば最終手段であるといえます。そのため、例えば、指導による改善の余地がないか、また、他の部署で活躍できないかなどを検討し、試したうえで、それでもダメだという場合に、解雇という最終手段に踏み切る必要があります。

そのため、会社としては、(i) まずは改善を目指して指導・懲戒処分等を行う、(ii) それでも改善がなされなければ退職勧奨・解雇を行う、という手順を踏むのが良いと考えられます。但し、あまりにも重大な解雇事由であり、その一事をもって雇用を継続し難いということもあり得るでしょう。そのような場合には、直ちに解雇をするという判断もありうると考えられ、あくまでもケースバイケースであるといえます。

また、従業員はその生活の基盤を失うことにもなるので、抵抗・反発も非常に大きくなることが予想されます。したがって、十分な事実関係の整理、証拠集めの上で、真に妥当な処分かということを考えながら、慎重な判断を行う必要があります。

弁護士による問題社員対応、弁護士に依頼することのメリット

問題社員対応のプロセスの概要や、弁護士の役割は、どのようなものでしょうか。以下で確認してみましょう。

具体的な事実関係の聞き取り

まずは、どの社員のどのような行為が問題であるかの聞き取りを行います。弁護士であれば、労働法において重要なポイントを理解しているので、ポイントを押さえた聞き取りが可能です。

その際、裏付ける証拠の確認も併せて行いますが、例えば、他の従業員の説明であれば当該従業員から聞き取った際のヒアリングメモ、メールでのやり取りがあればメール、負傷が発生していれば画像や診断書等、種類は様々です。弁護士であれば、その経験に基づき、どのような証拠があるかをお聞きしながら確認していくことになります。

また、会社としての意向があれば、それもお伺いします。

なお、労務問題への対応に当たっては、客観的証拠が残りにくい性質のものも多いので、証拠の確認は非常に重要です。例えば、セクハラ・パワハラについては、言動が対象となっているものも多々あり、客観的な証拠は残りにくいことがしばしばあります。そのような場合に、被害者や周囲の方からの申告・聴取結果の記録化(口頭であれば書面化する、メールやSNSでの連絡であれば削除しないように転送してもらっておく等)を正しく行わなければ、裁判所に対して説得的な主張・立証ができない可能性がありますので、注意が必要です。

法的な分析

次に、具体的な事実関係や証拠を踏まえて、法的な分析を行います。

懲戒事由はあるか、どのような懲戒処分が妥当なのか、指導にとどめるべきなのか、解雇とした場合は有効と評価できるかなど、裁判例も踏まえて検討を行います。

弁護士に依頼すれば、専門的な知識や調査能力により、より的確な法的分析の提供を受けることが期待できます。

検討・分析の結果を踏まえて、会社としてどのような対応を採るかを決めていただくことになります。

必要な書類の準備

会社としてどのような対応を取るかが決まれば、次はその対応を行うために必要な書類を準備します。

懲戒手続に進むのであれば懲戒処分通知書が必要になるでしょうし、指導や警告にとどめる場合でも指導書・警告書が必要になります。

弁護士に依頼すれば、これらの書類の準備をお願いすることも可能です。

対応の実施

会社において、被処分者に対して決定した処分を行うことになります。懲戒処分の場合には、告知・弁明の機会の付与も行います。

また、任意退職を促す(退職勧奨を行う)という場合には、強制にならないように注意が必要です。

弁護士に依頼すれば、以上について、対応にあたってのポイントの説明を受けることができます。

▼解雇・退職勧奨について、企業法務に精通した弁護士が解説▼

▼不当解雇とは?要件と対策について、企業法務に精通した弁護士が解説!▼

事後的な紛争対応

会社が一定の処分を下した場合、被処分者は、当該処分が無効であるという主張をしてくる可能性があります。

弁護士に依頼すれば、弁護士が当該主張に対する反論を準備し、また、会社を代理して被処分者との間でやり取りを行うことも可能です。当初より弁護士に依頼していれば、反論の準備はスムーズに進むでしょう。

さらに、万が一紛争になった場合でも、引き続き会社の代理人として行動することができ、会社の負担を減らすことができると考えられます。

今後のための改善策の検討

当該事案については上記の対応で解決ができたとしても、当該事案を踏まえて今後同種のトラブルが発生しないようにする、あるいは、同種のトラブルが発生した場合にスムーズに対応できるように、改善できる部分を改善しておくというのも重要です。

例えば、就業規則の解雇事由の記載・解釈で争いが生じたという場合には、そのような争いが生じないように記載ぶりを見直す必要があるでしょうし、社内での対応(例えば証拠化等)に不備があったという場合には、当該不備が生じないようなプロセス・体制の構築が必要になるでしょう。

弁護士を関与させれば、このような将来的な改善策・予防策についてもアドバイスを期待することができます。

以上のように、問題社員対応については、早期に弁護士に相談し、対応を依頼することで、随時的確なアドバイスを受けることができ、事後的な紛争リスクを低減させることができると考えられます。また、不幸にも裁判になってしまった場合でも、早期の段階から弁護士に対応の依頼をしておくことで、事実関係を整理した一貫した態度をとることができ、また、証拠のことを常に意識した対応をしてもらうことが期待できますので、裁判上不利な状況になるのを避けることができるはずです。

特に、対応・交渉中に主張がブレてしまい、裁判でその点を指摘されると、裁判官にもよくない印象を与えかねないため、一貫した態度をとることは非常に重要であると考えております。

また、既に解雇をしてしまったというような場合であっても、弁護士に相談・依頼することで、当該時点からの最善の対応方法・戦略を考えてアドバイスしてくれることが期待できます。

法律事務所Zでは、企業様からのご相談に対応してきた経験を踏まえて、問題社員への事後的な対応はもちろん、問題社員対応にあたりリスク回避のためのアドバイスを行うことが可能です。

問題社員対応にお困りであれば、ぜひ一度、法律事務所Zにお問い合わせください。

>>そのほかの労務問題について詳しくはこちら

>>お問い合わせはこちら

| この記事の執筆者:坂下雄思 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所後、野村綜合法律事務所への移籍、UCLA LLM修了、ニューヨーク州司法試験合格を経て、法律事務所Zに参画。同時に、自身の地元である金沢オフィスの所長に就任。労働事件では企業側を担当。 |

関連ページ

クレーム対応とは?企業法務に精通した弁護士が解説

債権回収で注意すべき点とは?トラブル防止策や対応を弁護士が解説

労務問題について、企業法務に精通した弁護士が解説

不動産トラブルへの対応方法について、企業法務に精通した弁護士が解説

誹謗中傷・風評被害への対応方法について弁護士が解説

事業承継を行う際のポイントについて、企業法務に精通した弁護士が解説

広告を行うにあたっての留意点について、企業法務に精通した弁護士が解説

訴訟対応とは?企業の訴訟や裁判の手続きについて企業法務に精通した弁護士が解説

個人情報保護の必要性について、企業法務に精通した弁護士が解説

英文契約・国際取引とは?企業法務に精通した弁護士が解説

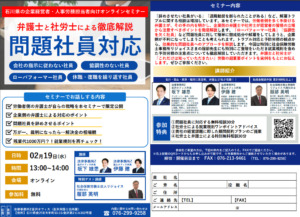

※開催済 弁護士と社労士による徹底解説『問題社員対応』セミナー

- 問題社員対応

- 労務問題

能力不足の社員は解雇できる?問題社員の対応と解雇について弁護士が解説

- 問題社員対応

- 労務問題

無断で遅刻や欠勤を繰り返す社員は解雇できますか?~勤怠不良への対応と注意点を弁護士が解説~

- 問題社員対応

- 労務問題

指示に従わない社員は解雇できますか?~弁護士がモンスター社員の対応と注意点を解説~

- 問題社員対応

- 労務問題

不当解雇とは?要件と対策について、企業法務に精通した弁護士が解説!

- 問題社員対応

- 労務問題

協調性のない社員は解雇できますか?~弁護士がモンスター社員の対応と注意点を解説~

- 問題社員対応

- 労務問題

ローパフォーマー社員とは?能力不足の問題社員の対応と解雇について弁護士が解説

- 問題社員対応

- 労務問題

解雇・退職勧奨について、企業法務に精通した弁護士が解説

- 問題社員対応

- 労務問題

【労務問題】【顧問契約】問題社員の解雇に関するアドバイスを実施

- 顧問弁護士契約

- 問題社員対応

- 労務問題